Michael Marshall 文 Shea 编译

1961年,尤里·加加林(Yuri Gagarin)成为了{dy}个进入外层空间的人类。8年后,尼尔·阿姆斯特朗(Neil Armstrong)和巴茨·奥尔德林(Buzz Aldrin)成功地着陆到了月球的表面。这是目前所到过的最远距离。

除了预算问题和政治意愿之外,{zd0}的障碍是我们目前的空间飞行技术——化学燃料火箭——无法用于长距离的深空飞行。虽然我们已经可以把机器人探测器送往了外太阳系,但是整个行程要花上好几年的时间。

对于造访其他的恒星,根本就是不可能的任务。“阿波罗”10号是迄今速度最快的载人空间飞行器,{zg}速度达到了每小时39,895千米。即使以这个速度飞行,那么到达距离我们最近的、4.2光年远的比邻星也要花上12万年。

因此,如果我们真的想进行深空星际旅行并且前往比邻星以及更遥远的地方,那么就需要新的技术。下面你将看到其中最有趣的10种新技术。这些技术的可行性大相径庭。其中一些,如果我们真想的话,兴许明天就能实现,而另一些也许根本就不可能。

离子推进

传统的火箭通过向后喷射气体来向前推进。离子推进器使用相同的原理,但与喷射高温气体不同,它们喷出的是带电粒子(离子)。

由此产生的推力非常微小,但关键的一点是,对于产生相同的推力而言离子推进器所需的燃料要比传统火箭少。如果它们能长期稳定地工作,最终也能把飞行器加速到极高的速度。

一些探测器已经采用了离子推进器,例如日本的“隼鸟”探测器和欧洲空间局的SMART-1月球探测器,并且这一技术也正在不断地完善。

其中特别有希望的是可变比冲磁等离子体火箭(VASIMR)。它和通常采用强电场加速离子的离子推进器不同,VASIMR使用无线电频率发生器(并非类似无线电广播的发射器)来把离子加热到100万℃。

[图片说明]:可变比冲磁等离子体火箭。版权:Ad Astra Rocket Company。

其原理是,在强磁场中离子会以一定的频率转动,随后无线电频率发生器会被调整到这一频率,为离子注入额外的能量,进而大幅度增加推力。

初步的测试结果非常吸引人。如果一切顺利,VASIMR可以在39天里把人送往火星。

前景:几年

核脉冲推进

如果这里的一些想法能让你觉得还不是那么不可能的话,那么下面这个看起来{jd1}让人难以置信。这个想法是,定期地向后方引爆核弹来驱动飞船。

美国国防部高等研究计划局(DARPA)曾经在代号为“猎户计划”的项目中认真地研究了核脉冲推进。其目的是设计出一种快速的行星际旅行方案。

即便以现在的标准来看,DARPA的设计也非常“巨大”,它需要建造一个巨大的激波吸收器,外加一个用于保护乘客的辐射防护罩。

这看上去似乎能奏效,但引人xx的是如果它在大气层中发射失败的话,后果将不堪设想。当首批核试验禁令颁布以后,这一计划最终于20世纪60年代被取消。

虽然有这些担心,但是猎户计划的设计仍然是现有的技术可以达成的,一些科学家仍然在继续提出新的核脉冲推进方案。理论上,一艘由核弹驱动的飞船可以达到光速的十分之一,这使得到距离我们最近的恒星只需要40年。

前景:xx可能,但需降低风险

核聚变火箭

核脉冲推进并不仅仅是空间飞行技术,还要依赖核能。

核动力火箭可以利用火箭上的xx反应堆所产生的热量来喷射气体提供推力。但是就威力而言,它们根本无法和核聚变火箭相比。

通过原子之间的聚合,核聚变可以释放出巨大的能量。绝大部分的聚变反应都采用被称为“托卡马克”的装置把自身束缚在磁场中。

不幸的是,托卡马克装置都极为笨重,因此核聚变火箭都专注于另一种触发核聚变的方法,被称为“惯性约束聚变”。

在惯性约束聚变中,高功率能量束(通常为激光)取代了托卡马克中的磁场。通过剧烈引爆一小块燃料弹丸导致外层爆炸,进而推动内层物质触发核聚变。随后磁场会被用来引导所产生的高温等离子体从飞船尾部排出。

20世纪70年代英国行星际学会详细地研究了这一类型的核聚变火箭,它们可以在50年内——对于人类而言这一时间跨度尚可承受——把人类送往另一颗恒星。

美中不足的是,尽管已经攻关了几十年,但是至今还没有一个可以工作的核聚变反应器。

前景:可能,但至少还要几十年

星际冲压发动机

所有的火箭,包括核聚变火箭,都有相同的根本问题。为了获得更高的加速度,就必须携带更多的燃料,这就会使得飞船变得越来越重,最终又减缓了加速。因此,如果你真想进行星际旅行,就应该避免携带任何燃料。

1960年物理学家罗伯特·巴萨德(Robert Bussard)提出的星际冲压发动机就能干净地解决这个问题。它是一个如上文所述的核聚变火箭,但它并不携带核燃料,而是通过电离周围宇宙空间中的氢,并且使用“电磁网”将它们吸入飞船做为燃料。

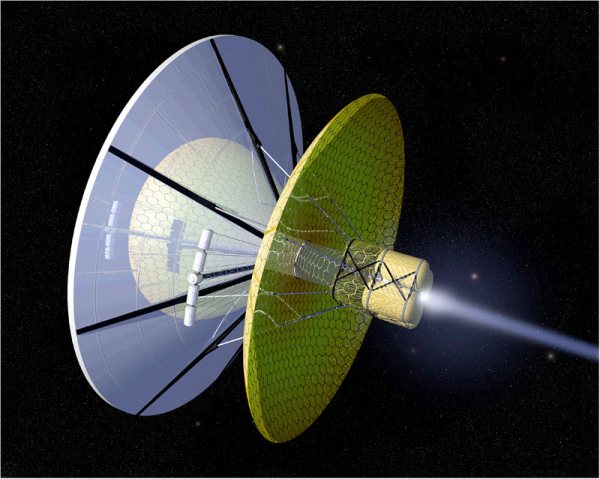

[图片说明]:星际冲压发动机。版权:NASA/MSFC。

星际冲压发动机的问题并不是前面提到的没有可运转的核聚变反应器,而是其所需电磁网的大小。由于星际空间中氢的数量非常少,于是这张电磁网必须要有数百甚至上千千米宽。

一种办法是从地球向星际冲压发动机将要经过的路线发射其所需的燃料,由此飞船就可以不必使用巨大的电磁网。但这就意味着飞船必须按照预先设定的路线飞行,同时这也使得往返其他恒星的旅行变得极为困难。

前景:巨大的技术挑战

太阳帆

这是解决燃料携带问题并且达到超高速的另一技术,但代价是时间。

就如借助地球大气层中风能的风帆,太阳帆汲取的是太阳光中的能量。太阳帆已经在地球上的真空室中成功地进行了测试,但轨道测试却屡遭不幸。

2005年,“宇宙”1号发射失败。另一个“纳米帆-D”也因火箭发射失败而告终。

[图片说明]:太阳帆。版权:Rick Sternbach/Planetary Society。

虽然有这些问题,但太阳帆仍然是非常有前景的技术——至少在太阳系内如此,因为其中阳光的光压{zd0}。但是由于重量问题,对于载人星际旅行来说太阳帆还是不行。

前景:xx可能,但有局限

磁帆

作为太阳帆的一个“变种”,磁帆由太阳风推动,而非太阳光。

太阳风是自身具有磁场的一股带电粒子流。其想法是,在飞船周围包裹上一层和太阳风极性相反的磁场,通过磁场间的排斥作用飞出太阳系。

另一种变体则是“空间蛛网”,它使用从飞船延伸出的带正电的导线来排斥太阳风中的正离子。

[图片说明]:“空间蛛网”。版权:Allt om vetenskap/alltomvetenskap.se。

磁帆或者类似的技术还可以利用行星的磁场来改变自身的轨道,甚至飞跃行星际空间。

然而,就自身而言,太阳帆和磁帆都不适合星际旅行。当它们逐渐远离太阳的时候,阳光和太阳风的强度就会迅速下降。结果是它们无法达到飞往其他恒星所需的速度。

前景:仅适用太阳系旅行

能量束推进

如果太阳无法提供足够的能量来推动星际飞船达到高速,那么也许我们可以通过向飞船发射能量束来做到这一点。

这一技术就是激光烧蚀,即通过从地面上发射出的强激光来使得飞船上的一块金属板逐渐蒸发产生推力。

类似地,物理学家和科幻小说家格雷戈里·本福德(Gregory Benford)及其兄弟詹姆斯·本福德(James Benford)提出为飞船装配涂有特质涂料的太阳帆。从地球上发出的微波可以灼烧这些涂料产生推力。这可以加快行星际旅行的速度。

另一种则是使用磁化等离子束推进,它可以加速磁帆。

当进行星际旅行的时候,{zh0}的办法可能是使用激光来推动光帆。罗伯特·福沃德(Robert Forward)在1984年的一篇论文中首次提出了这一构想。

能量束推进也面临着严重的挑战。能量束必须在远距离上xx的瞄准目标,飞船必须要能极为高效地利用输入的能量,产生能量束的装置必须非常强大——在某些情况下其所需的能量甚至超过了目前人类的总能量输出。

前景:极具挑战

曲速引擎

1994年物理学家米盖尔·阿尔库比雷(Miguel Alcubierre)首次提出了类似《星际迷航》中的弯曲引擎。

这一引擎将使用尚未被发现的、具有负质量和呈负压的“特异物质”。由此可以扭曲时空,造成飞船前方的空间收缩、后方的膨胀。被包裹在这一“弯曲泡”中的飞船就能在不破坏相对论的情况下超光速飞行。

不幸的是,曲速引擎存在一系列的问题。首先,维持这一弯曲所需的能量就超过了宇宙的总能量。其次,它会产生大量威胁宇航员生命的辐射。另外,也没有证据表明存在这样一种特殊的物质。

更为关键的是,2002年发表的计算证明,对于飞船而言无法往“弯曲泡”的前方发送信号,这就意味着宇航员将无法操控飞船。事实上,无论能提供多少能量,物理上似乎都不可能产生这样的“弯曲泡”。

前景:显然不可能

虫洞

自从爱因斯坦的广义相对论被广为接受以来,虫洞已经从理论上被证明是可以存在的,它是联接时空的隧道状捷径。发明了“黑洞”一词的物理学家约翰·惠勒(John Wheeler)创造了这个词。

问题是它在现实中存在吗?如果存在,我们能从中穿过吗?很不幸,两者的回答都是“不”。

如果虫洞要想存在,就必须要由上文中阿尔库比雷所提出的特异物质来稳定,而目前还没有发现这样的物质。

[图片说明]:虫洞。版权:NASA/Les Bossinas。

另外,虽然可以用特殊的负能量场来维持虫洞处于张开的状态,但进入虫洞的任何物质或者能量都会立即使得它关闭。

不过,20世纪90年代物理学家谢尔盖·柯兰斯尼可夫(Serguei Krasnikov)提出了一种可用于旅行的不同虫洞。由于自身可以制造出特异物质,因此这一类型的虫洞可以自我维持。

另一大反对虫洞的理由是,如果虫洞可以用于穿越空间,那它也就能成为某种时间机器。这将破坏因果律。

前景:几乎肯定不可能

超太空折叠

如果宇宙在我们所处的三维空间之外还存在更多的空间维度,那就有可能驾驶飞船穿越它们。不过这一想法源自一位晦涩的物理学家,他的想法还没有被绝大多数的物理学家所接受。

前景:理论尚不完善

(本文已刊载于《百科知识》杂志2010年第4期)

[New Scientist 2009年12月21日]

星际迷航中的warp driver是否有实现的可能性呢?既然是超光速飞行必然会让我们产生回到过去的效果。

这似乎又回到了历史的严谨性问题,不说实现方式,就从社会学伦理学角度来考虑的话都是很麻烦的。

也许真的能制造出所谓的红物质,但和核武器一样,他依旧是把破剑,双刃斧。

不知道LZ看没看过二维国,里面讲述的是二维世界的奇妙事情,如果换个角度,多维国中的人写出一本叫做三维国的小说,在他们眼中我们也就成了所谓的可笑奇妙了。当然对于我们的宇宙,重要的是存不存在第五维,而不是考虑什么N维。一点点的来,可能多维也没啥稀奇的

顺便一提,记得在科学米国人中有篇文章介绍过等离子推进设备,顺便一提而已

恩恩,这一期译文版的《宇宙过河卒》就用的冲压发动机?

张开了上千千米的网。

很硬的科幻嘛~

“”"

超太空折叠

如果宇宙在我们所处的三维空间之外还存在更多的空间维度,那就有可能驾驶飞船穿越它们。不过这一想法源自一位晦涩的物理学家,他的想法还没有被绝大多数的物理学家所接受。

“”"

告诉我下,哪位物理学家?

他的名字是Burkhard Heim。

晦涩的物理学家。。。难道是作者本人?

他是Burkhard Heim(1925-2001)。

大刘在三体2里说的 无工质可控核聚变 是幻想的吗?重点是无工质。

抱歉,没看过,不清楚。

对那个超太空折叠非常感兴趣,他的折叠究竟是啥样的呢~?CONFUSE NOW~

可能是类似《危机边缘》中的“穿越”。

点和点之间的距离怎样最短,传统上来说是直线最短,但空间折叠理论是说,在1张纸上画2个点,2个点折叠重合那就最短最短了

你这个说法还是类似虫洞,超太空折叠需要高维时空。

看上去最靠谱的是粒子火箭,比较有希望的还有核聚变火箭(貌似像N多科幻作品里的核融合炉)。。。不过这两种也只适合作行星际航行,恒星际旅行,估计得先重写关于时空性质的物理理论,我猜……

用新阿姆斯特朗回转加速喷气式阿姆斯特朗回转炮发射啊~~

1.脱离行星引力.

目前用的是火箭发动机,化学燃料燃烧加速,实际上还可以搭建电磁轨道,尤其是低大气压的行星,效果奇佳,比如月球.

2.行星际航行.目前离子火箭可能是效果{zh0}的.需要携带燃料,能量来源于太阳,光伏电池.至于光帆磁帆,不见得xxx更高吧?

3.顺水行舟.

就是大行星的引力了.设计好发射轨道,可以利用地内行星的引力,以及地球的引力,将飞行器甩的更远.银河系内也存在这样的轨迹,只不过随便一个星系要过去就是几十万年?

4.反物质.

也许未来我们可以找出xx物质能量转换的方法.虽然是幻想,但目前为止我们还没弄出受控的有输出功的核聚变…

这十条里头多还停留在科幻时代,剩下几个有可能的,核脉冲推进是技术xx可行的,但出于对环境的巨大影响的顾虑现实中又是最不可行的;太阳帆还处于实验室初级阶段;离子推进发动机目前只能用于姿态控制用的小型发动机,推动大负荷飞行器还且着呢;那个磁帆我很好奇,如果它带有某种电极性那会不会发射出去就会在地球磁场作用下在两极化做一片极光?

其实真正的未来可行的航天推进方式文章中压根就没提,但是美国在上世纪七十年代就已经基本掌握了这一技术,这就是使用核反应堆加热液氢工质喷出,利用反作用力推动有效负载。自1960年到1972年,共设计制造了18种核动力推进系统陆上模拟堆,1969年的XE反应堆进行了28次全状态点火推进测试,已经达到了长时间耐久性工作推力稳定在25吨,而72年90吨耐久性推力试验成功,只是之后美国航天战略调整将这一技术封存集中全力开发航天飞机。

最近奥巴马削减了航天预算,NASA将集中精力于新型航天推进动力的研发而将外围工作交给美国的企业以促进产业升级,可以预见未来飞往月球和火星的“星座”计划很有可能就是使用核反应堆来驱动。

“星座”计划已经被取消了。

“星座”计划并没有被取消,该计划的{zj2}目标是火星,返回月球只是它顺带的一个目的,现在美国正在调整航天战略,为的是促进产业升级,以便占领未来新的技术制高点,保持美国的技术优势地位,并尽量以更经济更可靠的方式去实现“星座”计划的最终目标。现在美国只是不愿意去抢一个“重返月球{dy}”这么个虚名,而是在扎扎实实地做打基础的事情,可惜国人的理解似乎都是美国国力不支取消“星座”,把月球拱手相让了。

你{dy}句“‘星座’计划并没有被取消”,{zh1}一句话“可惜国人的理解似乎都是美国国力不支取消‘星座’”。这个计划到底有没有被取消?

我的意思,以登陆火星为{zj2}目标的“星座”没有被取消,只是现在把“星座”的次要目标重返月球推迟了,所以在不明就里的人看来就以为“星座”被取消了。

SMART-1上的离子引擎可不用来作姿态调整的。

您可以上ESA(European Space Agency)的主页查到SMART-1的离子引擎(型号PPS-1350)的推力仅有6.8×10的负二次方牛顿,虽然其优点是使用时间长达5000小时,但也只是作为轨道转移用,与我所说的耐久推力几十吨进行行星际飞行的动力差别极大,要知道如果按照最初NASA的规划一台25吨级核动力发动机配合一个液氢储存罐整个系统的使用时间长达几年。

以下内容摘自《重返天文咖啡馆》:

1968年6月测试的5000兆瓦的“太阳神”2A引擎,它在3700K的温度下工作了12分钟。这些引擎的问题是喷出的气体会腐蚀核核心。在高速的放射性反应中每5个小时就会有大约20%的核心物质被喷出。

1.出事故的是1962年9月的KIWI-B1B全状态模拟堆和同年11月20日的KIWI-B4A。

2.两起事故的原因是一样的,都是液氢气瓶回路设计存在缺陷使得石墨堆芯温度不均,在3000度高温全负荷运行时引起堆芯破裂。

3.这两起事故后美国重新调整了核动力推进的方案,并抛弃KIWI-B系列反应堆的框架,重新设计了新的Phoebus系列反应堆,在此后的试验中再没有出现严重的事故了。

4. 1968年还没有试验5000MW的模拟堆,而是测试了XECF、Phoebus-2A、Pewee-1等几种不同架构的模拟堆,最终在1969年以XE反应堆为核心的模拟堆取得了28次全状态测试成功,长时间耐久性工作推力被稳定在25吨,{zd0}推力35吨。

5. 5000MW的模拟堆是在1972年试验成功的,核心仍是XE反应堆,耐久性推力达到了90吨。

因果论?我觉得有这个存在想回到过去就不太可能

不过有谁能通俗易懂且具体地把它解释一下吗?(我承认这个问题很白痴)

ps:我现在一想到这个词就头疼

multi-universe

jrqwehtuqhp5t4t4t4245